Jean-Edern Hallier. Un dandy de grand chemin

Né en 1968, François Bousquet, journaliste et co-rédacteur en chef de la revue Eléments, est un ancien collaborateur du Jean-Edern’s club sur Paris-Première.

R/ Comment avez-vous croisé le chemin de Jean-Edern Hallier ?

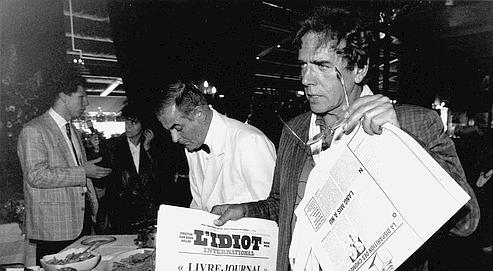

Par L’Idiot international, à la fin des années 80. Après un parcours scolaire un peu chaotique, j’entamais des études de lettres. J’ai alors lu à peu près tous ses livres, avec passion, sans recul. C’est peu dire que je suis tombé amoureux de lui. Il est devenu mon dieu, lui et son journal. A cet âge-là, on n’admire pas à moitié, quitte à se fourvoyer. La phrase étrange de Hegel sur la prière du matin (en quoi consisterait, selon le philosophe, la lecture du journal) s’éclaircissait enfin : on attendait L’Idiot religieusement, qu’on dévorait en commençant par l’édito de Jean-Edern, sans oublier le papier de Limonov. Comme il avait besoin d’être admiré, il laissait son numéro de téléphone à tout le monde. Je n’ai donc eu aucune peine à l’obtenir. Quand j’allais le voir, il me faisait l’impression d’être immense. Il devait mesurer six ou sept mètres, au moins. Il se laissait admirer comme un astre. Ma relation à lui était celle d’un spectateur médusé. Ce n’était pas un maître, il ne dispensait aucun enseignement. Il vivait en perpétuelle insécurité narcissique, entouré d’une nuée de jeunes gens émerveillés par sa folie et son abandon à la parole et à l’admiration des autres. On mangeait à sa table, avec Alexis Philonenko. On se croyait plongé dans Le Banquet de Platon, en compagnie d’Aristophane et de Socrate. A vingt-cinq ans, j’ai eu la chance de travailler pour lui. Avec quelques autres, on lisait les ouvrages qu’il jetait ensuite d’un geste négligé, comme un empereur romain condamnant à mort des gladiateurs, dans ses émissions de Paris-Première, suivant en cela la sagesse de Montesquieu, qui recommande d’abréger au plus vite ce que l’auteur s’est tué à allonger.

R/ Auteur prolifique et médiatique, que reste-t-il de son oeuvre proprement littéraire ? Le pamphlétaire qu’il fut n’a-t-il pas tué l’écrivain ?

On a quelques écrivains, de Saint-Simon à Léon Daudet, d’Agrippa d’Aubigné à Léon Bloy, qui furent d’abord de grands pamphlétaires, sans que l’on songe à voir en eux des écrivains de seconde zone. Jean-Edern aurait très bien pu s’inscrire dans cette famille, mais il fut plus libelliste que polémiste, oubliant qu’il était d’abord un écrivain. Cet oubli, c’est peut-être quelque chose de l’ordre de l’acte manqué. Peut-être sentait-il inconsciemment qu’il n’était pas à la hauteur de cette assignation au génie et s’en est tenu à la promotion tonitruante de livres bâclés ou plagiés. D’une certaine façon, c’était une contrefaçon, affectée par défaut aux métiers du livre, et non pas des armes, le premier choix de son père, général d’armée. Pour tout dire, je crois qu’il ne croyait plus dans la littérature pour en poursuivre l’histoire. Pour autant, il ne se voyait pas renoncer à sa puissance symbolique, ni à son prestige. Plus que la littérature en soi, il a adoré la littérature comme mythologie, dont les racines remontent à la Révolution romantique, l’âge du Sacre de l’écrivain, pour parler comme Paul Bénichou, mais c’était chez lui un sacre de dérision, puisqu’il allait le chercher à la télévision, dans les émissions de Patrick Sabatier. Comment le lui reprocher ? En réalité, quand on parle de Jean-Edern, il faut oublier « le grand écrivain », titre de l’un de ses premiers livres. Grand, il l’a été et de toutes les manières possibles, mais écrivain sûrement pas. Si du reste il l’avait été, parlerait-on encore de lui aujourd’hui ? Sa survie posthume vient de ce qu’il a su renouer avec une tradition tombée dans l’oubli, la comédie italienne, les valets de Molière, à commencer par Scapin bastonnant l’avare, le carnavalesque médiéval avec sa cour des miracles, ses gargouilles, ses bossus. Le miracle, c’est qu’une société aussi normative et hygiénique que la nôtre ait laissé passer un personnage comme lui. C’était à lui tout seul les Pieds Nickelés qui voulaient entrer à l’Académie en Vespa. Tout était comique, rien n’était tragique. Pourquoi était-il réduit à la condition des bouffons, et pas à celle des rois ? Parce qu’il était boiteux, borgne, estropié, au même titre que les nains de cour qui fournissaient, jadis, les contingents de bouffons pour donner la réplique aux princes. Mais Jean-Edern était un bouffon royal. Mieux vaut être un bouffon royal qu’un monarque ridicule.

R/ Hallier fut proche d’une figure majeure de la littérature française des années 1970, Dominique de Roux. Comment se fit la rencontre des deux auteurs? Partageaient-ils une vision commune ?

Dans sa réécriture du passé, Jean-Edern s’est toujours présenté comme un compagnon de Dominique de Roux, co-fondateur des Cahiers de l’Herne. Mort en 1977, De Roux ne pouvait plus démentir. En réalité, il ne l’a jamais ménagé. Dans « Jean-Edern Hallier, un coq en pâte », repris dans Ouverture de la chasse, il dresse de lui un portrait dévastateur. Après leur voyage à Haïti, il a même menacé Jean-Edern de publier l’ode en alexandrins que ce dernier avait écrite à la gloire tropicale de Duvalier père. L’ode a disparu dans le naufrage haïtien, reste qu’au temps des Tontons macoutes, on appelait Jean-Edern « Jean-Bébert Duvalier ». Il en ira de même avec Régis Debray et Jean-René Huguenin, pourtant présenté par Jean-Edern comme son « jumeau stellaire. Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre, dit Hegel. Le problème avec Jean-Edern, c’est que le grand homme et le valet de chambre ne forment qu’un seul et même personnage. Ni de Roux ni Huguenin ne l’ont vu venir, ce classique de la comédie. Sûrement faut-il comme nous contempler la scène du balcon pour apprécier la convention théâtrale. Jean-Edern a tué tous ses rivaux, puis il les a ressuscités en démiurge mystificateur. Caïn tue toujours Abel, puis il écrit la Bible, ou la réécrit, en se donnant le beau rôle.

R/ Venu d’un milieu conservateur, Hallier est fasciné par l’énergie de la vague contestatrice de Mai 1968. La première version de l’Idiot International est d’ailleurs fortement influencé par le « gauchisme » de l’époque ( particulièrement par les « maos »). Cette période est-elle la clé de sa prise de conscience politique ?

Jean-Paul Dollé, Roland Castro, Jean-Pierre Barou, qui ont été d’une façon ou d’une autre associés au premier Idiot, n’ont jamais pris au sérieux le « gauchisme » de Jean-Edern. Ils voyaient en lui un fils de général, dont le père avait été au Deuxième bureau, le service de renseignements de l’armée, et qui avait traversé la « révolution » du mois de mai au volant de sa Ferrari. Mais c’était déjà un bon patron de presse, malheureusement fâché avec la comptabilité. On appelait L’Idiot le « Paris Match gauchiste ». Peu de choses, cependant, le distinguaient parmi l’offre pléthorique de titres qui ont vu le jour en 1968 et qui couvraient un spectre allant des « Mao-spontex » à la Gauche prolétarienne. Ce n’est qu’en 1989, l’année où Jean-Edern a relancé L’Idiot, que son titre est réellement devenu incontournable. Quant à savoir si Mai 68 a forgé la conscience politique de son directeur, je ne le crois pas. Je ne crois pas d’ailleurs qu’il ait jamais eu de conscience politique, lui qui n’avait qu’une perception esthétique du monde, laquelle lui ouvrait la voie aux extrêmes. Dans les extrêmes, il ne regardait pas la doctrine, mais le degré de combustibilité. La politique était pour lui un jeu de balançoire, il allait d’une croyance à l’autre : « Jours pairs, nous sommes de gauche, jours impairs, nous sommes de droite », disait-il. Il était séduit par A.O. Barnabooth, le personnage de Valery Larbaud, qui demande à son chauffeur de faire rouler l’Hispano-Suiza tout près du caniveau pour éclabousser les pauvres. En même temps, il reprenait à son compte le « Silence aux pauvres ! » de Lamennais.

R/ Roland Dumas rapporte avoir entendu F. Mitterrand dire au sujet de Jean Edern Hallier : « Ce sont des individus qui ne méritent qu’une balle dans la tête. » Comment expliquer une haine aussi tenace entre les deux personnages? Un amour déçu?

Il fallait à Jean-Edern un alter ego à sa mesure, au moins présidentiel, qui puisse le rehausser. François Mitterrand et lui, ce devait être la rencontre de deux exceptions, le prince et son poète, mais comme toujours avec les clowns, le vaudeville allait suivre de près la grande histoire. Ce que Jean-Edern admirait chez Mitterrand, c’était l’aventurier, l’homme de l’attentat de l’Observatoire (il s’en souviendra d’ailleurs lors de son propre enlèvement en 1982). Quant à Mitterrand, il a dû, du moins au départ, se retrouver dans cette autre « jeunesse française » de droite. Ils se donnèrent ainsi du grand homme et du grand écrivain. Mais la comédie de l’amour prit fin, comme il se devait, le 10 mai 1981, quand Jean-Edern comprit que l’Elysée lui refuserait le grand emploi après lequel il courait depuis la cour d’école. Le « mercenaire idéologique », c’est son expression, se retournant alors contre son commanditaire. A partir de là, et pendant plus de dix ans, Jean-Edern va transformer une querelle personnelle et une créance discutable en une extraordinaire figure de style du scandale et toucher à la grâce pure de la provocation. On n’a jamais vu ça et je crois bien qu’on ne le reverra plus jamais. Si un battement d’ailes de papillon peut déclencher un cyclone, une petite offense chez Jean-Edern pouvait provoquer un cataclysme. De Mazarine à la Francisque, il va ainsi tout déballer. Mitterrand ne saura pas quoi faire pour endiguer ce torrent. Ne disposant d’aucun outil constitutionnel, il va massivement recourir à l’anticonstitutionnel : police parallèle, intimidations, écoutes téléphoniques à grande échelle. Quant à L’Idiot international, à défaut de pouvoir le faire interdire, il sera légalement mis à mort par les juges, le journal cumulant les records tant de saisies que de condamnations. Moralité : rien de plus dangereux qu’un kamikaze, car Jean-Edern était bien disposé à exploser lui-même pour tout faire exploser. Naturellement, à chaque épisode, il sautait avec sa bombe comme le Coyote dans les cartoons et il recommençait la semaine suivante avec la même énergie. Mais voilà, il disait la vérité et il la disait comme les enfants, dans un élan de franchise et de méchanceté.

R/ L’aventure de l’Idiot International est devenue pour certains une épopée fantastique. Quelle fut l’originalité profonde de ce journal et son impact sur une génération ? Hallier arrivait-il à gérer cette explosion ?

L’Idiot international est le miracle que Jean-Edern a arraché à notre époque. Plus il réunissait de talents, plus il était en mesure de lui tenir tête. C’est lui et lui seul qui a permis la liberté absolue, donc dangereuse, donc mortelle, de son journal. On n’en revenait pas que ça puisse paraître. C’est comme si toutes les commissions de censure, les pesanteurs de plomb, les tabous et les polices de la pensée avaient été, pour un temps, intimidées par la puissance de feu et l’aptitude au combat de plume de la petite armée que Jean-Edern avait levée et faisait défiler dans ses colonnes en toute liberté. Par nature, il n’interdisait rien : il aimait trop les jeux de défi et les comportements à risque. Avec lui, on tirait toujours à vue. Il faut dire que L’Idiot était une position de tir exceptionnelle. Quant aux « snippers » que Jean-Edern avait réunis autour de lui, c’était une coalition hétéroclite de réfractaires, de hooligans, de dandys et d’académiciens, lui-même en chef de rédaction éborgné et génial, dont l’autorité reposait sur la prééminence de la folie. On se doute qu’avec cela, L’Idiot n’était pas fédératif sur un programme d’idées, c’était impossible, le regroupement opérait au contraire sur des antagonismes et des incompatibilités raccordés on ne sait trop comment à un évangile commun de la violence et du style. C’était un mélange de pitreries et de pirateries. Les pitreries étaient inévitables et parfaitement nécessaires. D’abord, elles relevaient de la nature de l’entreprise. Sans elles, ensuite, il aurait été beaucoup plus périlleux de se livrer de front à des actes de piraterie.

R/ La violence des attaques de l’écrivain est restée dans les mémoires et dans les annales des tribunaux, sur quoi reposait son talent de polémiste ?

De 1989 à 1994, il a affolé les statistiques judiciaires. Ayant de la nitroglycérine dans le sang, il réglait ses conflits à la dynamite. Dans ces conditions, ça finissait toujours par une convocation dans le bureau du juge, même si l’explication de texte était fournie chez Bernard Pivot. Il attaquait les gens au physique, à la verrue, au cancer de la prostate, s’asseyant royalement sur l’article 9 du Code civil, qui garantit le secret de la vie privée, en martelant la phrase de Mendès-France : « Pas de vie privée pour les hommes publics, pas de vie publique pour les hommes privés ». Il était tout désigné pour se livrer aux révélations les plus scabreuses, la confusion du privé et du public se trouvant d’abord, et à un degré inconnu avant lui, dans sa propre vie. C’était un paparazzi dans l’âme, un égoutier de génie et une concierge célinienne. « Il faut toujours publier l’impubliable », tel était son credo de directeur de journal. L’impubliable paraissait hebdomadairement, les procès le mensualiseront, avant que les huissiers viennent placer les scellés et nous laissent, en 1994, orphelins du plus grand journal français de l’après-guerre.

R/ Y a-t-il une part importante de mise en scène dans la personnalité d’Hallier ? Vous évoquez d’ailleurs son narcissisme dans votre biographie de l’auteur.

Il avait le génie de la promotion et de l’autopromotion. Il visait toujours à la plus forte Unité de bruit médiatique, s’agitant sans arrêt pour passer au « Vingt Heures » ou du moins figurer en bonne place dans le journal, sous n’importe quelle rubrique, dans la page économie, people ou faits-divers. La France entière devait le voir. C’était vital pour lui. Quand il a été animateur, le problème s’est résolu de lui-même : il est entré dans la boîte. Quoique inactuel, c’est un héros de notre temps. Il est très difficile de survivre à l’incinération télévisuelle. La société du spectacle fait une consommation effrénée de héros provisoires, d’histrions jetables et autres chanteurs d’un soir. Jean-Edern a malgré tout survécu à sa disparition médiatique. L’historien des trente dernières années du XXe siècle sera surpris de retrouver son nom partout, en politique, en littérature, à la télévision, au tribunal. Moteur hybride, il fonctionnait à n’importe quoi, pourvu que ça le conduise à la seule Terre promise qui compte : la télévision. Premier Prix au Concours Lépine de l’entrisme télévisuel… et du sortisme, parce qu’on le chassait au moins aussi souvent qu’on le recevait. Il avait même le projet de faire le Paris-Dakar avec le capitaine Barril. Quel attelage ! Manquait un dromadaire. Comment ne pas tomber amoureux d’un pareil personnage ! C’est peut-être l’équation secrète du quichottisme. Je n’ai jamais cessé d’être époustouflé par ses audaces, ses échecs, sa folie. Il avait repris à son compte la devise de Mick Jagger : Too much is never enough. On ne compte plus les colis piégés qu’il a envoyés à des confrères, à Jean Daniel, à Jean-François Revel, qui n’ont pas explosé. Parfois, ça explosait. En 1975, il a commandité un attentat au cocktail Molotov contre l’appartement de Françoise Mallet-Joris, alors vice-présidente du Prix Goncourt, prix avec lequel il était fâché. En 1982, il a fait plastiquer, pour des questions de rivalité infantile, l’appartement de Régis Debray, rue de Seine. La moitié de l’immeuble a sauté. Il n’y a eu, pour seule victime, qu’un malheureux chien. La même année, il s’est lui-même enlevé pendant une semaine avant de prévenir l’AFP qu’on le relâchait.

R/ De 1989 à 1994, cette publication fut un carrefour pour des talents venus d’horizons très différents, au point de faire naître le fantasme d’une « conspiration rouge-brune » en son sein. Pouvez-vous revenir sur cette affaire qui laissa des traces tenaces ?

Même international, le journal de Jean-Edern restait dans un univers à la fois national et révolutionnaire. Il était rouge et brun, blanc et noir, bleu-blanc-rouge, avec un keffieh pendant la Première guerre du Golfe. Jean-Edern dînait aussi bien avec Henri Krasucki que Jean-Marie Le Pen, Fidel Castro que Papa Doc. Rien ne résume mieux la ligne de ce qu’était alors son journal que l’article qu’Alain de Benoist y signa en 1991. Il était intitulé « Barrès et Jaurès ». Tous ceux qui aspiraient à ce que le clivage droite-gauche disparaisse pouvaient s’y reconnaître. C’est dans cet esprit que Marc Cohen, le rédacteur en chef du journal, qui était à l’époque membre du PC, a commandé deux ans plus tard, en 1993, un papier à Jean-Paul Cruse sur la situation politique intérieure. En est sorti « Vers un Front national », article-manifeste. Il s’agissait du Front national lancé par les communistes sous l’Occupation, censé agrégé autour de lui le « non », de droite comme de gauche, à Maastricht. Pour tout dire, si le PC ne s’était pas trouvé en pleine crise de succession, le papier de Cruse n’aurait sûrement pas occasionné autant de vagues, en tout cas pas déclenché la tempête qu’il a soulevé. Didier dénonce, alias Didier Daeninckx, se serait contenté de brandir la menace d’un nouveau pacte germano-soviétique, ce qu’il a fait, mais sa campagne de presse n’aurait pas rencontré l’écho qu’elle a suscité en 1993. C’est qu’alors, la succession de Georges Marchais était ouverte. Place du colonel Fabien, deux fractions s’opposaient : la ligne dure, à la fois patriotique et populiste, incarnée par Pierre Zarka, alors numéro deux du PCF, et les socio-démocrates qui ne rêvaient que de normalisation et d’accords électoraux avec le PS, et trouveront en Robert Hue leur parfait représentant. Zarka, Cruse et Cohen avaient vingt ans d’avance sur Mélenchon et Montebourg, jusqu’à l’anti-lepénisme, parce que Cruse n’y allait pas avec le dos de la cuillère contre Le Pen. Plus profondément, ce pseudo « complot rouge-brun » illustre à merveille la nouvelle grande peur des bien-pensants, selon les mots de Bernanos, face à un phénomène alors embryonnaire, mais déjà menaçant pour le système, qui s’est cristallisé autour du référendum sur Maastricht : l’alliance à front renversé des gaullistes et des communistes, des souverainistes de droite et de gauche, et plus largement de tous les opposants au système. C’est ce type de rapprochement, par-delà les appartenances partisanes, que l’on a voulu rendre impossible.

R/ Jean Edern Hallier et Alain De Benoist entretenaient des échanges réguliers depuis les années 1970. Hallier fut-il influencé par les idées du GRECE ?

Les deux se sont beaucoup côtoyés à l’époque du Figaro Magazine et de la grande polémique, déjà, contre la Nouvelle Droite, en 1979. C’est Jean-Edern qui a d’ailleurs publié Les idées à l’endroit cette année-là. Il a demandé à Alain de Benoist de collaborer à L’Idiot quand ce dernier a pris position contre la Première guerre du Golfe. Mais Jean-Edern n’avait pas la tête philosophique. C’était un maelström de références empruntées ici ou là, dont la ND, mais ça ne fait pas une influence.

R/ Sa mort accidentelle le 12 janvier 1997, laisse planer un mystère sur les circonstances de sa disparition. Que pensez-vous des thèses conspirationnistes sur son décès ?

Il y a des thèses qui ne devraient jamais quitter leur rang d’hypothèses. Jean-Edern est mort d’un arrêt cardiaque, usé qu’il était d’excès tabagiques et alcooliques. Il a eu un cancer, fait des infarctus, des gardes à vue et même une parodie de funérailles nationales au Panthéon avec la complicité de Léon Zitrone. L’idée, farfelue, d’un « contrat » lancé contre lui a été relayée par la partie folklorique de son entourage, autant de cryptomanes et de conspirationnistes éminemment sympathiques, mais qui s’enflamment à tout bout de champ et font ressurgir, au moindre indice, le secret de l’Atlantide englouti. C’est difficile de les suivre. Si on avait dû tuer Jean-Edern, on l’aurait fait plus tôt.

Bibliographie :

François Bousquet : Jean-Edern Hallier ou Le narcissique parfait, Paris, Albin Michel, 2005.

L’Idiot International : Une anthologie (direction d’un ouvrage collectif), Paris, Albin Michel, 2005.