Le parcours de Martin Buber : Nous sommes tous des juifs allemands !

Le slogan qui tient lieu ici de titre était scandé par les soixante-huitards parisiens, exprimant ainsi leur solidarité avec Daniel Cohn-Bendit, figure de proue du monôme étudiant de mai alors sous le coup d’une expulsion prononcée par les autorités françaises. Le texte ci-dessous ne concerne cependant en aucune manière l’ancienne diva d’extrême-gauche devenue le chantre de l’Europe libérale repeinte en vert pâle et du multiculturalisme.

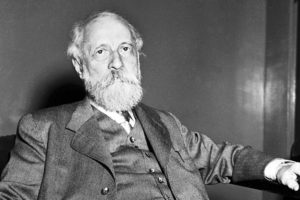

Il concerne une génération de penseurs et d’activistes qui, dans les premières décennies du XXème siècle, se sont voués à une réappropriation révolutionnaire de la tradition juive, et, plus particulièrement, l’un d’entre eux, Martin Buber. Ecrit en 1993, ce texte de Thierry Mudry a été intégré par la suite dans un long article intitulé « Liberté, égalité, fraternité… La Nouvelle Droite à la lanterne ? » publié par la revue Vouloir à l’automne 1999.

° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Issus de la bourgeoisie juive récemment émancipée et assimilée, attachée aux acquis des Lumières, ces jeunes gens épousèrent à l’Université, où leurs parents les avaient envoyés, le « romantisme anticapitaliste » dans lequel communiaient alors tant leurs enseignants que leurs condisciples. Le romantisme anticapitaliste, Michael Löwy l’a défini comme « une vision du monde caractérisée par une critique plus ou moins radicale de la civilisation industrielle/bourgeoise au nom de valeurs sociales, ethiques ou religieuses précapitalistes ».

L’adhésion à cette vision du monde devait entraîner chez les jeunes intellectuels juifs allemands, qui ne pouvaient tous (ou totalement) se retrouver dans le passé germanique de l’Allemagne, la redécouverte de leur identité juive et de ce qui à leurs yeux en constituait le noyau – le messianisme, dans ses aspects à la fois « restitutionniste » (visant à rétablir l’Âge d’Or) et utopique (exprimant l’espoir en un lendemain non-encore-advenu où toute loi et toute autorité humaines auraient été abolies pour laisser place au gouvernement direct de Dieu).

Leurs inclinations messianiques autant que leur situation de « groupe-paria », tenu malgré leur assimilation à l’écart des couches dirigeantes allemandes, donnèrent à leur romantisme anticapitaliste et aux aspirations communautaires dont il était porteur une radicalité et une cohérence qu’on ne retrouve pas ailleurs

Cette radicalité et cette cohérence, on ne les retrouve pas au sein de la Révolution conservatrice allemande – que les intellectuels juifs allemands ont parfois côtoyée et, bien souvent, combattue – ou chez ses héritiers de la Nouvelle Droite, que ce soit dans la description du mal inhérent à la modernité post-chrétienne : « le devenir-marchandise de tous les hommes et de toutes les choses » (Ernst Bloch), ou dans celle des remèdes à lui apporter, avec l’exploration des conditions propices à l’instauration d’un dialogue authentique, à l’établissement de l’immédiateté entre les hommes au sein d’une vraie communauté, « là où existe déjà un peuple ayant le sens de l’appartenance et de la cohésion nationale, là où le lien originel du sang et de la destinée ont déjà jeté (ses) fondations » (Martin Buber).

On ne s’étonnera donc pas que nous nous sentions fort proches d’eux et même -concordance de vue oblige – que nous nous reconnaissions très largement en eux. Le personnage central de cette constellation juive allemande est probablement Martin Buber, à la fois à cause du rayonnement de sa pensée et du fait qu’il a véritablement réussi à lui donner une portée concrète.

Né à Vienne en 1878, élevé par ses grands-parents en Galicie, alors possession autrichienne, Martin Buber fut étudiant à Vienne, Leipzig et à Berlin, où il se lia d’amitié avec Gustav Landauer, un anarchiste féru de mystique médiévale qui l’éveilla à la vie communautaire et en compagnie duquel il se joignit un temps à la « Nouvelle Communauté » fondée par les frères Hart, deux écrivains fort en vue à l’époque.

Militant sioniste dès 1898, mais opposé à la ligne politique défendue par Theodor Herzl et à sa vision de l’implantation juive en Palestine directement inspirée des principes du colonialisme européen, Buber appartenait également aux milieux néo-romantiques allemands. En témoignent les liens étroits qui l’unissaient à l’éditeur Eugen Diederichs, lequel publia d’ailleurs en 1909 ses Confessions extatiques.

Excellent connaisseur des courants spirituels propres à la Chine, à l’Inde, au monde arabo-musulman et à l’Europe chrétienne – il obtint son doctorat en 1904 après avoir soutenu une thèse sur La théorie de l’individuation dans la pensée de Nicolas de Cuse et de Jacob Böhme -, Buber ne redécouvrit qu’assez tardivement, l’année même de sa soutenance de thèse, la tradition juive, plus précisément hassidique, de son enfance. Sa plongée au coeur de l’univers hassidique s’avéra déterminante pour Buber : il y trouva, en effet, une communauté vivante des plus authentiques, communauté des hommes entre eux et, simultanément, indissolublement devrait-on dire, communauté des hommes avec Dieu. Communauté dont toute la vie « était une vie vécue devant la face de Dieu » et qui, conformément à cette tendance juive à la « réalisation » que Buber décrivit plus tard, plaçait sa dévotion non dans une croyance coupée du monde mais dans l’action. Le hassidisme, à l’esprit duquel il resta fidèle toute sa vie, inspira à Buber son livre Je et Tu, paru en 1923, où sont exposés les fondements mêmes de sa philosophie politique.

Il existe, nous disait Buber, deux manières pour l’homme d’être-au-monde, l’une à travers le rapport Je-Tu, le seul à mériter l’appellation de « relation », l’autre à travers le rapport Je-Cela. Même si le Je leur est commun, on remarquera qu’il n’est pourtant pas identique dans les deux cas : « le Je du couple verbal Je-Tu est autre que celui du couple verbal Je-Cela », notait Martin Buber, qui ajoutait plus loin : « Il n’y a pas de Je en soi ». Le Je, s’il n’est pas modifié par le rapport Je-Cela, se construit indiscutablement sous l’effet du rapport Je-Tu. Ce dernier est un « face-à-face exclusif » qui suppose et nécessite un engagement, une mobilisation de l’être entier. C’est un rapport immédiat et réciproque. Dans le rapport Je-Cela, le Cela n’est qu’une chose parmi d’autres, un objet dont on a une connaissance empirique, un moyen pour arriver à un but.

Le Tu est inné et premier chez l’homme, précisait Martin Buber. On en observe la présence dans sa vie pré-natale et pendant les premières années de l’enfance avant même que l’homme n’accède à la conscience du Je. Ce n’est que lorsque cette conscience se fait jour en lui que naît le rapport Je-Cela qui va désormais dominer son existence . « L’homme devenu un Je, qui dit Je-Cela, se plante en observateur devant les choses au lieu de les placer en face de lui pour l’échange vivant des fluides réciproques. Penché sur les choses, une à une, avec la loupe objectivante de son regard de myope, ou les ordonnant en un panorama grâce au téléscope objectivant de son regard de presbyte, il les isole pour les considérer sans aucun sentiment de réciprocité exclusive, ou il les groupe sans aucun sentiment de l’unité cosmique ». Le Tu éternel (Dieu), soulignait Buber, constitue le paradigme et l’expression la plus haute de tous les Tu. Il se manifeste chaque fois que s’établit un rapport Je-Tu, quel que soit le Tu concerné. Buber nous livrait la raison de cette présence dans un texte écrit cinq ans avant son maître-livre : c’est entre nous, et non en chacun de nous, bien qu’y ait été « déposé en germe l’Être total », que peut s’accomplir pleinement le divin.

Le Je-Cela est certes nécessaire à l’homme. Toutefois, Buber, qui constatait qu’à tout moment le rapport Je-Cela peut céder la place au rapport Je-Tu, ou l’inverse se produire, estimait indispensable d’enrayer la croissante affirmation du premier et d’encourager le second, qu’il nommera bientôt : « dialogue ». « L’homme ne peut vivre sans le Cela. Mais s’il ne vit qu’avec le Cela, il n’est pas pleinement un homme ».

C’est ce qui détermina Buber à prendre parti en faveur d’un « renouvellement du judaïsme » (c’est le titre qu’il donna à l’une de ses conférences prononcée au cours de l’année 1911) sous l’égide du hassidisme, et, pour les juifs autant que pour les non juifs, en faveur d’un socialisme et d’un nationalisme « dialogiques ».

Buber se fit le dépositaire de la conception du socialisme développée par son ami Gustav Landauer : ce dernier proposait que des coopératives intégrales, colonies mi-agricoles mi-industrielles au sein desquelles se réaliseraient le travail et la vie en commun des hommes, se substituent aux entreprises capitalistes, et qu’évinçant les appareils d’Etat, elles se regroupent en fédérations régionales et ethniques. Buber percevait le socialisme comme un « dire Tu » dans le domaine de la production et de l’échange des biens et des services où le rapport Je-Cela paraissait devoir régner sans partage.

Le nationalisme, tel qu’il l’appréhendait, relevait de la même logique puisqu’il avait pour fonction d’instaurer ou, plutôt, de favoriser une prééminence du rapport Je-Tu entre tous ceux qui se reconnaissent membres du même peuple, entre « camarades du peuple » (Volksgenossen), pour reprendre une expression longtemps à l’honneur chez les sociaux-démocrates allemands, avant d’être reprise à son compte par le comte Reventlow, chef de file du courant social völkisch.

Pas plus que Reventlow, Buber n’imaginait que ces deux formes de solidarité horizontale, le socialisme et le nationalisme, dont il s’était fait l’apôtre, puissent être dissociées l’une de l’autre. Sur ce point, il citait longuement Landauer : « Cette ressemblance, cette égalité dans l’inégal, cette propriété particulière qui lie ensemble les gens d’un même pays, cet esprit commun, tout cela est un fait actuel. Ne le laissez pas échapper, vous qui êtes des hommes libres et des socialistes ; le socialisme, la liberté et la justice peuvent seulement être institués entre ceux qui ont été solidaires depuis toujours ; le socialisme ne peut pas être établi dans l’abstrait, mais seulement dans une multiplicité concrète selon les harmonies des peuples ». Et complétant le propos de son ami, il ajoutait : « Ici se découvre la vraie connexion entre nation et socialisme : la proximité réciproque des gens d’un même pays dans la manière d’être, la langue, le fonds traditionnel, la mémoire d’un destin commun, c’est tout cela qui prédispose durablement à une existence communautaire ».

Les idées de Martin Buber ne restèrent pas confinées dans le domaine de la théorie. Leur auteur parvint à leur faire prendre corps grâce en premier lieu à l’influence qu’il exerça sur le sionisme allemand.

Conférencier du Cercle Bar Kochba de Prague (qui portait le nom du chef de la dernière révolte juive contre Rome entre 132 et 135 de notre ère), Buber y prononça devant un public germanophone, au cours des années 1909 à 1911, ses célèbres Discours sur le judaïsme qui devaient profondément marquer son auditoire et transformer la vision du monde de nombreux adhérents du Cercle, au nombre desquels figuraient Hugo Bergmann, Franz Kafka, Hans Kohn et Robert Weltsch. Puis, après avoir lancé en 1916 le mensuel Der Jude (Le Juif), il devint le principal inspirateur des groupes sionistes nés au sein du mouvement de jeunesse juif allemand, en particulier de l’importante ligue Blau-Weiss (Bleu et Blanc).

A travers le sionisme allemand, son influence se fit sentir en Palestine sur les colons juifs qui s’y étaient installés. Parmi eux, les membres de la Légion du travail et de Hachomer Hatzair (la Jeune Garde), venus d’Europe centrale dans les années 1919-1920 pour fonder des villages coopératifs, les kibboutzim, se réclamaient ouvertement de sa pensée. C’est dire que cette dernière constitua, concurremment au populisme russe et au marxisme, l’une des principales références idéologiques de l’expérience kibboutzique que Buber, ayant passé en revue les diverses expérimentations communautaires de type socialiste du précédent siècle et demi, qualifiera en 1945 de « non échec exemplaire ».

Par l’entremise du sionisme allemand, les idées de Martin Buber rencontrèrent également un certain écho chez les nationalistes allemands eux-mêmes. A titre d’exemple de l’intérêt suscité dans ces milieux par la thématique bubérienne, George Mosse cite un certain Karl Bückmann, auteur völkisch pour qui les Discours de Buber sur le judaïsme constituaient la preuve que l’« éthique juive », tout comme l’« éthique allemande », était enracinée dans le Volk. Cette appréciation, en rupture avec l’antisémitisme propre aux milieux en question, poussa celui qui l’émit à réévaluer très positivement le judaïsme et à préconiser une entente entre sionistes et nationalistes allemands sur le fondement d’une judéité et d’une germanité fièrement assumées.

Buber, de son côté, manifesta tout au long de sa vie une nette propension à nouer ce dialogue inter-national(iste), l’autre facette de son nationalisme dialogique, qu’il prônait dans ses écrits, comme le montrait son amitié avec Eugen Diederichs, l’un des principaux éditeurs de la Révolution conservatrice, ou avec Jakob Wilhelm Hauer, ancien missionnaire protestant aux Indes devenu le chef de file des néo-païens allemands, comme le montrait également son engagement dans les organisations sionistes Brit Chalom (Alliance pour la paix) et Ihoud (Union), favorables à la coexistence pacifique des peuples juif et arabe sur le sol palestinien et à la création d’un Etat binational au lieu et place d’un Etat juif où les Arabes n’auraient pas leur place.

Soixante-dix ans après la parution du livre de Bückmann, la redécouverte de la pensée de Buber par Henning Eichberg devait s’avérer extrêmement féconde. Ancien correspondant de Nouvelle Ecole en Allemagne au début des années 1970, figure emblématique de la Nouvelle Droite allemande, Eichberg s’était peu à peu éloigné de cette mouvance pour se tourner vers la scène alternative écolo-pacifiste, et proposer à ses acteurs d’explorer les voies d’un nationalisme de rupture, de « déconnexion ». Son engagement personnel (autant que sa situation de Silésien exilé d’abord en R.D.A., puis en R.F.A. et au Danemark enfin) et son statut de sociologue de la culture l’ayant conduit à étudier le fait identitaire, il trouva chez Buber la clé d’une « trialectique » de l’identité nationale, opposant à l’identité « subjective » et à l’identité « objective » une identité relationnelle qui se construit précisément dans le dialogue, et redécouvrit, en même temps, dans le domaine de la praxis politique, celle d’une trialectique du nationalisme qu’il avait lui-même précédemment ébauchée.

Egalement historien des idées, Eichberg conférait à la pensée de Buber une dimension insoupçonnée jusqu’alors, en soutenant qu’elle constitue en quelque sorte l’aboutissement de l’aspiration à la fraternité incluse dans le nationalisme des Herder, Jahn et Grundtvig, et qu’elle porte cette aspiration à son degré le plus élevé de cohérence.

Une telle approche s’inscrit certes dans le cadre d’une analyse scientifique mais elle ouvre aussi des perspectives d’action politique – et « métapolitique » ! Evoquant dans un article intitulé « Das revolutionäre Du. Über den dritten Weg » (« Le tutoiement révolutionnaire. A propos de la troisième voie »), le tryptique républicain de 1848 – « Liberté, égalité, fraternité » – Eichberg remarque que si ses deux premières composantes ont été appelées à s’incarner caricaturalement, pour la liberté, dans le marché libre et, pour l’égalité, dans l’Etat-Providence, la fraternité n’a guère trouvé de lieux où elle a pu s’épanouir, si l’on excepte le Danemark, les hautes écoles populaires et l’économie coopérative qui s’y développèrent à la fin du XIXème siècle sous l’impulsion de la Gauche paysanne et de ses chefs, disciples du pasteur Grundtvig, si l’on excepte aussi le Yichouv (la communauté juive de Palestine) et ses kibboutzim aujourd’hui délaissés.

Elle reste donc à réaliser et la « société civile » qui en serait l’expression, dense réseau associatif et coopératif régi par le Tu fraternel (car pour s’associer et coopérer, il faut se dire tu), reste à bâtir dans les interstices de l’Etat et du marché avant de pouvoir se substituer en partie au moins à eux. Ce à quoi Eichberg, à la suite de Landauer et de Buber, nous convie.

Thierry Mudry