Murray Bookchin et le renouveau d’une politique organique et écologique

Texte de Yohann Sparfell paru sur le n° 77 de la revue Rebellion. Retrouvez les textes d enotre collaborateur sur son site http://www.in-limine.eu

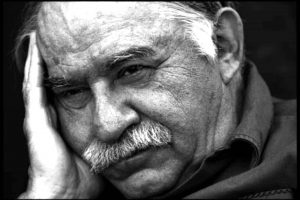

Murray Bookchin, écologiste radical et militant syndical américain né le 14 janvier 1921 à New York et décédé le 30 juillet 2006, a développé une vue particulière de l’écologisme radical jusqu’à élaborer la théorie du municipalisme libertaire vers la fin de sa vie. Les principes de la politique qu’il défendait, et sur lesquels nous allons insister ici, étaient surtout basés sur l’idée que la vie sociale devrait s'(auto)-organiser autour des relations inter-personnelles et inter-communautaires qui s’établissent par elles-mêmes lorsque les rapports sociaux structurés par rapport à la satisfaction des intérêts égoïstes sont remises collectivement ou individuellement en question. Ce qu’il défendait en somme, c’est le principe d’une politique organique que d’autres, tel Althusius en son temps, avaient mis en avant face à l’idée d’une souveraineté étatique placée au-dessus et séparée des peuples, d’une République sacralisée telle que l’appelait de ses vœux Bodin. L’idée qui prévalait chez Bookchin, c’est que l’écologie ne peut être une voie de sortie du système capitaliste qu’à la condition qu’elle trouve à s’exprimer et à s’épanouir au travers d’une vie sociale régénérée et dynamique. Ce dynamisme social, ce sont les relations directes quotidiennes entre les personnes, la réappropriation de la politique à tous les niveaux de la vie communautaire, qui sont les mieux à même de pouvoir le reconstruire.

Tout comme il remettait par conséquent en cause l’hégémonie des partis dit »politiques » dans le jeu des décisions concernant la vie des peuples, il voulait a contrario redonner à la notion de politique une place éminemment fondatrice quant à la possibilité des personnes et des communautés de s’accomplir réellement :

« Une politique de ce genre est organique et écologique et non formelle ou fortement structurée (dans l’acception verticale du terme) comme elle le deviendra par la suite. Il s’agissait d’un processus constant et non d’un épisode occasionnel comme les campagnes électorales. Chaque citoyen mûrissait individuellement à travers son propre engagement politique et grâce à la richesse des discussions et des interactions avec les autres. Le citoyen avait le sentiment de contrôler son destin et de pouvoir le déterminer, plutôt que d’être déterminé par des personnes et des forces sur lesquelles il n’exerçait aucun contrôle. Cette sensation était symbiotique : la sphère politique renforçait l’individualité en lui donnant un sentiment de possession et, vice versa, la sphère individuelle renforçait la politique en lui procurant un sentiment de loyauté, de responsabilité et d’obligation »1.

Nous ne pensons pas qu’il faille voir dans cette vision d’une certaine forme de citoyenneté passée, de la part de Murray Bookchin, qu’une nostalgie d’un temps certes révolu mais surtout riche d’enseignements pour l’élaboration d’une véritable démocratie. Le souvenir des époques où des relations sociales d’un tout autre type que les rapports sociaux existant aujourd’hui structuraient la vie des communautés humaines s’évanouit sous les brumes de l’absolutisme ambiant, du sentiment d’une rationalité souveraine d’où émane une impression de »fin de l’Histoire » ou d’un triomphe sur les »obscurantismes » du passés.

Bookchin orientait donc ses attaques principalement contre l’État moderne et contre ceux qu’il sert objectivement, c’est-à-dire « des spéculateurs, des représentants des grandes entreprises, des classes patronales et de lobbys en tout genre. ». L’exemple actuel des pourparlers secrets au niveau de l’UE dans l’optique de faire accepter l’accord TAFTA aux peuples européens en est d’ailleurs un exemple flagrant, et le vote en faveur du »Brexit » un symptôme. La bureaucratie étatique sert une classe de gens dont les intérêts leur commandent de faire accepter aux individus dépersonnalisés la dépossession de leurs propres avenir, et surtout de leur capacité à déterminer le mode de vie qui leur convient le mieux. Ce que reprochait Bookchin aux États modernes, c’est essentiellement de s’immiscer dans la vie des gens, de gérer les affaires publiques à la place des citoyens au niveau où ils pourraient le faire par eux-mêmes, en bref, de professionnaliser la vie politique par le biais des partis dits »politiques ». Ces derniers furent d’ailleurs parmi les principales cibles de ses critiques :

« ...tout parti a ses racines dans l’État et non dans la citoyenneté. Le parti traditionnel est accroché à l’État comme un vêtement à un mannequin. Aussi varié que puisse être le vêtement et son style, il ne fait pas partie du corps politique, il se contente de l’habiller. Il n’y a rien d’authentiquement politique dans ce phénomène : il vise précisément à envelopper le corps politique, à le contrôler et à le manipuler, et non à exprimer sa volonté – ni même à lui permettre de développer une volonté. En aucun sens, un parti « politique » traditionnel ne dérive du corps politique ou n’est constitué par lui. Toute métaphore mise à part, les partis « politiques » sont des répliques de l’État lorsqu’ils ne sont pas au pouvoir et sont souvent synonymes de l’État lorsqu’ils sont au pouvoir. Ils sont formés pour mobiliser, pour commander, pour acquérir du pouvoir et pour diriger. Ils sont donc tout aussi inorganiques que l’État lui-même – une excroissance de la société qui n’a pas de réelles racines au sein de celle-ci, ni de responsabilité envers elle au-delà des besoins de faction, de pouvoir et de mobilisation. »

Ce que nous pourrions opposer à Bookchin à ce propos par rapport au passage précédent, c’est que ce n’est pas l’État en lui-même qui n’est pas organique, mais bien son avatar actuel : l’État moderne, plus exactement postmoderne, en tant qu’instrument visant à instaurer une normalisation de la vie dans le but de pouvoir en contrôler de plus en plus facilement tous les aspects, une surveillance généralisée se déployant comme une immanence pure sans que ne puisse plus apparaître les reliefs marquant l’apparition du sens commun en ses multiples occurrences territorialisées. L’État, lorsqu’il s’en tient à ce pour quoi le mandate la communauté des communautés constituant une Nation – dans une structure fédéraliste, s’entend ! -, fait partie de l’Ordre organique de l’ensemble au niveau le plus élevé de celui-ci. D’ailleurs, Bookchin l’écrit lui-même lorsqu’il précise :

« La politique n’est pas l’art de gérer l’État, et les citoyens ne sont pas des électeurs ou des contribuables. L’art de gérer l’État consiste en des opérations qui engagent l’État : l’exercice de son monopole de la violence, le contrôle des appareils de régulation de la société à travers la fabrication de lois et de règlements, la gouvernance de la société au moyen de magistrats professionnels, de l’armée, des forces de police et de la bureaucratie. »

La diplomatie, la guerre, la sécurité intérieure, les grandes infrastructures, sont les attributions d’un État organique. A partir du moment où l’État commence à empiéter sur ce dont les communautés elles-mêmes sont capables de s’occuper, il devient alors omnipotent, mais aussi omniscient, et se transforme en une énorme machine à gérer et à normaliser, tant du point de vue économique par exemple, que du point de vue idéologique. L’organicité disparaît alors effectivement en ce cas comme cela est arrivé depuis la révolution intellectualiste et capitaliste du XVIIIéme siècle, et est remplacée par des totalitarisme plus ou moins »démocratiques », plus ou moins »soft », dont les effets sur la vie sociale sont catastrophiques : ce sont les forces de vie et de créativité qui s’effacent devant l’omniprésence d’un matérialisme uniformisant. Et il est nécessaire de préciser ici que nous n’entendons pas l’organisme comme synonyme de l’organisation dont la particularité, dans une optique managériale aujourd’hui mondialisée, est de s’appuyer sur la notion d’auto-régulation afin de gérer le chaos qu’elle génère elle-même. La création ne saurait valablement se déployer dans un monde sain sans qu’elle ne trouve un sens qu’elle ne peut rechercher qu’au sein de la stabilité, de la durée, de l’enracinement ; où se situe le transcendant.

Ce qui fait les frais d’une telle tendance à la »managérialisation » des centres de décisions, c’est par conséquent la politique elle-même, du moins telle que l’entendait Bookchin, et que nous l’entendons nous-mêmes à l’OSRE. En effet, si l’État moderne et les partis »politiques » détruisent la vie communautaire et la véritable politique qui lui donne vigueur et souplesse, c’est parce que celle-ci :

« ...au contraire, est un phénomène organique. Elle est organique au vrai sens où elle représente l’activité d’un corps public – une communauté si on préfère – de même que le processus de la floraison est une activité organique de la plante enracinée dans le sol. La politique, conçue comme une activité, implique un discours rationnel, l’engagement public, l’exercice de la raison pratique et sa réalisation dans une activité à la fois partagée et participative. »

Afin de faire revivre cette politique, condition sine qua non de l’instauration d’une véritable démocratie dont l’inspiration chez Bookchin s’enracine dans la démocratie athénienne tout autant que dans les expériences d’auto-gestion des premières communautés de colons américains, celui-ci voit principalement dans la réorganisation des communes par elles-mêmes le moyen de redonner aux citoyens une prise sur leur devenir. Il s’agit donc au préalable de redéfinir ce qu’est un citoyen.

Pour ce faire, il est indispensable d’affirmer le caractère illusoire de l’individu »autonome ». Le citoyen « véritable » comme le nomme Bookchin ne peut se concevoir sans son enracinement dans sa communauté politique, lui apportant soutien et solidarité, ni sans une certaine distance qu’il établit de lui-même par rapport à elle afin de pouvoir construire sa singularité. Rien à voir par conséquent avec ce que prétend la théorie libérale quant à son préjugé sur les »unités élémentaires » donnant corps à une »politique » de type contractuelle. Il ne suffit pour le »citoyen » à la sauce libérale que d’abstraits »Droits-de-l’homme », alors que pour le citoyen communaliste ce sont bel et bien les Droits-de-l’homme et du citoyen qui font sens dans la mesure où ces droits déterminent les conditions de l’effectivité de la participation pleine et entière à la vie politique de la communauté par ceux et celles qui peuvent y prendre part du fait de leur appartenance à celle-ci. Il y a là une condition fondamentale de la réintroduction d’une conception organiciste dans l’objet principal de la dynamique révolutionnaire issue de 1848 et poursuivi dans la Commune de Paris en 1870 : donner un sens à la liberté.

Bookchin insistait beaucoup sur l’importance de maintenir le fait communautaire humain et par là de soutenir une diversité de viviers de solidarités en « harmonie avec le monde naturel », comme il le disait lui-même, et, pourrions-nous ajouter, avec l’histoire telle qu’elle s’écrit de génération en génération. L’élaboration d’une véritable citoyenneté ne peut se passer de ce fait communautaire parce qu’elle ne pourrait être sans un effort incessant de la personne humaine vers son accomplissement, et nous ne disons pas son »adaptation » car nous touchons là à l’intimité de la personne qui se fait citoyen et non aux calculs de l’individu qui se cherche une voie dans l’atmosphère du chaos hyper-géré. C’est pourquoi :

« Une « citoyenneté » séparée de la communauté peut être tout aussi débilitante pour notre personnalité politique que l’est la « citoyenneté » dans un État ou une communauté totalitaire. Dans les deux cas, nous sommes reconduits à un état de dépendance caractéristique de la petite enfance, qui nous rend dangereusement vulnérables devant la manipulation, soit de la part de fortes personnalités dans la vie privée, soit de la part de l’État ou des grandes firmes dans la vie publique. Dans les deux cas, et l’individualité et la communauté nous font défaut. Elles se retrouvent toutes deux dissoutes par la suppression du sol communautaire qui nourrit l’individualité authentique. C’est au contraire l’interdépendance au sein d’une communauté solide qui peut enrichir l’individu de cette rationalité, de ce sens de la solidarité et de la justice, de cette liberté effective qui en font un citoyen créatif et responsable. »

Mais, afin de faire revivre une véritable politique et une citoyenneté qui lui est consubstantielle, il est important d’en venir ici sur un aspect de cette vie politique à laquelle Bookchin reposait ses espoirs quant à sa possibilité de donner aux communautés une pleine maîtrise de leur destin. Pour lui, les prises de décision au niveau communal, dans cette optique, ne pourraient faire prévaloir une tendance vers un renforcement tout azimut – par exemple grâce aux votes électroniques par internet – de la participation électorale, du vote « réalisé dans l’intimité de »l’isoloir » ». Ce qui lui semblait important au-delà de tout, c’est de vouloir reconstituer les relations directes entre les personnes, les citoyens, prenant part aux décisions communes en tous lieux où cela est possible. Comme déjà Proudhon le disait lui-même, le système électoral du suffrage universel est comme la hache qui divise le peuple, il est celui par lequel s’individualise une participation qui ne s’avère au final qu’illusoire et faussé dès le départ par le jeu des partis.

Le dialogue, le langage du corps, lui paraissaient tout aussi fondamentales, sinon bien plus, que l’échange d’idées, la confrontation des points de vues qui, eux, peuvent se formuler à distance, sans relation physique entre les participants.

« Je me réfère ici aux processus fondamentaux de socialisation, d’interaction continue entre les multiples aspects de l’existence qui rendent la solidarité – et pas seulement la « convivialité » – tellement indispensable pour des rapports interpersonnels vraiment organiques. »

C’est pourquoi, pour constituer ce qu’il appelait »un nouveau corps politique », il lui paraissait indispensable de situer le renouveau politique au sein des entités »naturels » communautaires les plus proches des personnes, soit les communes bien sûr mais aussi les villages, les quartiers, etc. Une dynamique véritablement démocratique – à l’opposé de sa parodie électoraliste et partidaire – ne pourra se réaliser qu’au sein de structures assez petites pour permettre la renaissance de relations directes à même d’inciter à prendre part aux débats et à la décision publique. Et surtout, dans une vision proprement écologiste, il lui semblait évident que les problèmes auxquels est confronté le monde moderne en matière de pollutions, de détérioration du cadre tout comme du mode de vie, de la perte d’identité et de repères ainsi que de sens, ne pourrons trouver d’issues heureuses qu’au travers une remise à plat de nos croyances et nos préjugés par la discussion publique de face à face, directes, sans arguties électorales euphémisantes.

Par conséquent, la commune, au travers de ses subdivisions selon la taille de celle-ci, représente la forme élémentaire de la vie politique…

« ...où les gens vivent au niveau le plus intime de l’interdépendance politique au-delà de la vie privée. C’est à ce niveau qu’ils peuvent commencer à se familiariser avec le processus politique, un processus qui va bien au-delà du vote et de l’information. C’est à ce niveau aussi qu’ils peuvent dépasser l’insularité privée de la vie familiale – une vie qui est souvent célébrée au nom de la valeur de l’intériorité et de l’isolement – et inventer des institutions publiques qui rendent possible la participation et la cogestion d’une communauté élargie. »

Bookchin ne se nourrissait pas de préjugés utopiques sur l’homme pour fonder ses propositions, mais d’une analyse de l’histoire par laquelle il a souvent insisté sur les « traditions démocratiques profondément enracinées » de nos cultures, mais enfouies sous le fatras idéologique de la modernité. Le municipalisme libertaire, comme avait ainsi nommé Bookchin sa proposition de réorganisation de la société – ou devrait-on plutôt dire, de reconstruction d’une communauté globale – peut être qualifié de projet révolutionnaire, mais gradualiste, dans le sens où il repose tout entier sur une réalité humaine profonde : celle qu’ont tout bonnement les hommes de se lier entre eux afin de résoudre les problèmes communs qui se posent à eux, et d’en réaliser l’assomption par l’art de la création et de l’élaboration du sens commun ! Dans ce but, il paraît indispensable d’établir des situations de conflits et de confrontations par rapport à l’ordre bourgeois et mondialiste dominant en exaltant la contradiction entre les aspirations humaines d’une »vie bonne » – hors des illusions du Marché – et la marche forcée vers une vie factice homogénéisée pour le service des capitaux.

La politique, selon le sens non dévoyé, donc réel, que l’on peut prêter à ce terme, est l’élément qui permet au corps social de fonctionner tel un organisme dont le but est de s’élever, non de perdurer indéfiniment sans raison. La hiérarchie ne s’instaure pas selon des préjugés. Elle se déploie en fonction des capacités que certains organes, ou membres, de ce corps social ont de pouvoir assumer des responsabilités, ou mandats. L’autorité en ce sens n’est pas l’autoritarisme, et elle s’intègre de façon presque vitale dans le processus décisionnel ainsi qu’au sein de l’équilibre de l’ensemble. Bookchin le notait d’ailleurs très bien lorsqu’il parlait des devoirs que devraient assumer les mandatés en opposition à ce que sont aujourd’hui leurs privilèges. Ces conditions sont celles qui peuvent permettre une réelle auto-organisation des communautés en partant de la base, des communes et de leurs subdivisions, tout en reconnaissant, comme le faisait Murray Bookchin, que ces »municipalisations » ne pourraient être viables qu’intégrées elles-mêmes dans une structure de type fédérale.

Malgré que l’on puisse avoir de plus amples réserves quant à ses positions, vers la fin de sa vie, en faveur d’une prise de pouvoir des municipalités de la part d’organisations de citoyens, et ce au travers des élections municipales instituées par le système – c’est ce qu’il nommait lui-même le »municipalisme libertaire » – , il nous paraît important de réétudier son œuvre tant elle nous semble pouvoir apporter des voies de réflexion et d’actions non entachées des sempiternels rabâchages des idéologies prétendument socialistes, notamment marxistes ou sociales-démocrates.

1Murray Bookchin, Le municipalisme libertaire, Une nouvelle politique communale ? L’ensemble des passages de Murray Bookchin rapportés dans cet article sont tirés de ce texte.

Retrouvez dans notre boutique le numéro encore disponible